文 | 黄思诗

“通过调研,我们发现群众对案件如何审理十分感兴趣。”近日,在与群众的交流中,广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院阳和开发区人民法庭法官们对此感受明显。于是,阳和法庭立即聚焦群众关注的问题,深入践行“马锡五审判方式”,选取当地有典型意义、有教育价值的案件开展巡回审判,将法庭搬进校园、乡村、社区、田间。

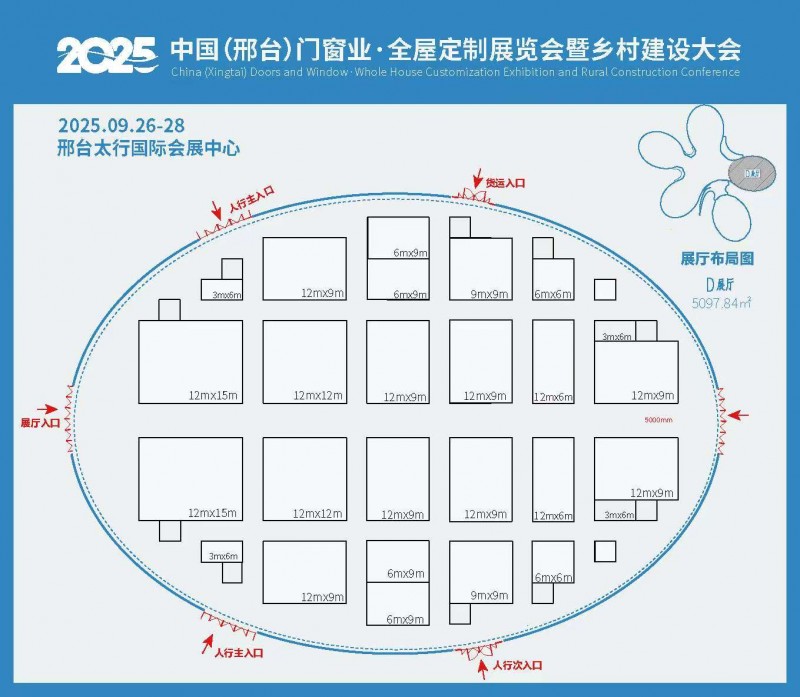

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院法官来到里雍镇龙江村,对该村一起执行案件开展现场协调工作 供图 广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院

如何有效发动和依靠群众,把矛盾纠纷化解在基层,就地解决不上交,这是一个时代课题。近年来,鱼峰法院注重强基导向,全面推动新时代人民法庭建设高质量发展。鱼峰法院下设的雒容人民法庭、阳和法庭高效践行与创新发展新时代“枫桥经验”,深入田间地头,找准结合点、着力点,健全矛盾纠纷预防调处化解综合机制,推进全域覆盖、多方参与、多元共治,以高质量人民法庭建设服务本地发展,为辖区综合治理提供有力司法保障。

优化流程

打通诉讼服务“肠梗阻”

“我们秉承‘最多来一次、一次就办好’理念,最大限度地减少人民群众诉累。有时,工作人员刚做完执行案件的立案工作,我们便当场给被执行人打电话。通常情况下,被执行人能很快履行完毕。”雒容法庭负责人介绍。

人民法庭作为法院审判体系的“神经末梢”,是化解矛盾纠纷、服务人民群众的第一线。鱼峰法院采取了一系列便利群众、服务社会治理的程序性措施。人民法庭受理立案便是多项重要措施之一。

立案速度快,审判进度也得跟上。为持续推进智慧法院诉讼服务成果在人民法庭的深度应用,雒容法庭对照新时代人民法庭建设标准,设立诉讼辅导区,并提供网上立案、在线调解、开庭等现场辅导服务。同时,鱼峰法院优化法庭布局,增设调解室,对法庭LED宣传屏、智能导诉机、诉讼指引文书样式等便民服务设施进行定期更新。

为了将“真金白银”装进胜诉当事人的口袋,雒容法庭打造“立审执一体化”法庭特色品牌,不断优化“立、审、执”流转程序,通过走访调查、谈心谈话、告知风险等方式,督促当事人在诉前、诉中、判后自觉履行给付义务。“立审执一体化”品牌创设以来,法庭就地受理执行申请案件843件,结案754件,执行到位金额1790万余元。

多元共治

构筑源头解纷“桥头堡”

“多亏法庭组织这场调解活动,这是实实在在帮助业主解决问题。”近日,一起系列纠纷终于画上句号,业主代表王某拉着承办法官走到雒容法庭门口,不停诉说着谢意。

此前,雒容法庭受理了一批逾期交房系列纠纷案件。在处理案件的过程中,承办法官了解到原告王某等55名购房者先后与被告某置业公司签订了商品房买卖合同。合同签订后,因被告未按期完成房屋建设而未能如期交房。同时,承办法官走访业主,发现法庭所在辖区此类案件关联住户高达百户。法官意识到,如果就案办案,很有可能造成大量纠纷涌入法院,这并不利于矛盾纠纷的化解。

对此,承办法官立即向相关政府部门反映情况,并提出建议。随后,雒容镇人民调解委员会与雒容法庭诉前调解团队形成多元解纷合力,共同开展矛盾纠纷诉前化解工作。调解团队运用“诉前调解+司法确认”模式,引导双方当事人对违约金额达成一致。最终,双方当事人现场签订了调解笔录。法庭工作人员根据双方申请,对其进行了司法确认。

鱼峰法院深谙诉源治理的关键在于从源头治“未病”。将司法服务前置便是法院参与社会治理的一种重要手段。雒容法庭、阳和法庭坚持“三个服务”理念(“三个服务”是指要积极服务全面推进乡村振兴、要积极服务基层社会治理、要积极服务人民群众高品质生活需要),在“一村一法官”的基础上,根据法庭辖区特点,积极争取当地党委政府支持,将司法资源与社会资源聚合,发动多方力量共同参与社会治理,形成“法庭+司法所+派出所+N”联动模式,不断助推矛盾纠纷化解在基层。

普法先行

当好文明乡风“宣传员”

“现在,鱼峰法院开庭审理原告黄某与被告谢某、梁某、苏某合伙协议纠纷一案。本次庭审将在镇政府进行同步直播。”3月的一天,春风和煦,阳和法庭将多功能巡回审判车驶入白沙镇人民政府,公开审理了一起合伙协议纠纷。庭审过程全程公开,吸引着许多群众驻足围观。

黄某与谢某、梁某、苏某均是白沙镇白沙街居民。2009年,黄某出资加入谢某、梁某与苏某合伙承包的桉树经营活动中。黄某称,2022年上半年开始,谢某、梁某与苏某在未通知其本人的情况下,私自将土地上的桉树砍伐并出卖。黄某曾向三人提出分红主张,但三人均以黄某的入伙存在问题为由拒绝向其支付款项。法官本着维护和睦邻里关系的原则,敦促双方当事人换位思考。双方当事人均表示愿意作进一步协商,争取以和解方式解决纠纷。

从“坐堂问案”到“送法上门”的转变仅是鱼峰法院传播公平正义、为民司法的一个缩影。

文明乡风、淳朴民风是法治乡村建设的基石,是“最美乡村”的底色。为强化法治乡村建设,鱼峰法院转变普法宣传理念,创新普法宣传形式,采取“请进来”与“走出去”相结合的方法,为群众营造“办事依法、遇事找法”的法治氛围,塑造“法行乡村,法润乡风”的法治环境,从源头上减少矛盾纠纷的发生。

一个案例胜过一打文件。为了让群众更直观地感受法律的威严,鱼峰法院定期邀请人大代表、政协委员和群众代表走进法院、法庭,就社会普遍关注、社会影响较大的案件进行庭审观摩。

在庭审中讲法理,在调解中讲道理。此举让群众成为司法活动的深入参与者、评判者、受益者,在打通司法便民“最后一公里”的同时,真正实现“审理一案、教育一片、稳定一方”的效应。

“乡村振兴既要‘塑形’,也要‘铸魂’。只有将司法为民融入乡村振兴的全过程、群众生活的方方面面,才能为乡村振兴提供更强的法治动能。”鱼峰法院党组书记、院长罗金新如是说。

本期封面及目录

《中国审判》杂志2023年第11期

中国审判新闻半月刊·总第321期

编辑/孙敏